「雛祭り・端午の節句 > その他」の商品をご紹介します。

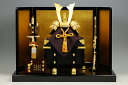

【江戸甲冑】四分の一 伊達政宗之御甲冑 加藤一冑作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

四分の一 伊達正宗之御甲冑 加藤一冑作 サイズ:間口55×奥行35×高さ40.5(cm) 167,700円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 加藤一冑氏の技が見られるのは、しころの部分だけではありません。兜の各部分に取り付ける金具はすべて手作りです。なかでも鍬形は糸ノコギリで形をとり、ヘアラインと呼ばれる方法で磨きをかけていきます。 ヘアラインとは一方方向に研磨することにより、文字通り髪の毛のような細い目が引かれる仕上方法です。艶消しの落ち着きのある仕上げが兜の上品さを演出します。 伊達政宗といえば、江戸幕府第三代将軍の徳川家光も非常に尊敬していたと言われている名将中の名将です。後に明治天皇が「文武に秀でた武将とは、実に政宗のことである。」と評しています。そこで加藤一冑氏の手により独眼竜正宗公の甲冑を復元致しました。仙台市博物館所蔵の『黒漆五枚胴具足 伊達政宗所用 』と全く同様の構造・工程で、サイズだけを四分の一に縮小しました。 ちなみに余談ですが、映画『スター・ウォーズ』のダース・ベイダーのマスクは、仙台市博物館所蔵の「黒漆五枚胴具足 伊達政宗所用」の兜をモチーフにデザインされたと言われています。 加藤一冑氏の甲冑は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが加藤一冑謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 加藤一冑 昭和8年 東京北区に生まれる。 昭和22年 初代加藤一冑に師事し、技術を研磨する。 昭和48年 二代目加藤一冑を襲名する。 五月節句飾りの製造のかたわら実物の甲冑の修理、新作復元模造、縮尺模造などに携わり、神社・寺・美術館・資料館等の仕事を行っています。 昭和62年 東京都知事より、伝統工芸士の指定を受ける。 平成21年 東京都庁において「東京都名誉都民顕彰式」が開催され、石原知事から名誉都民称号記が贈呈される。 甲冑師二代目・加藤一冑は、現在、忠実な時代考証を元に実物と同じ鎧・兜を再現できる日本で唯一の名工です。国宝や文化財に指定されている武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一冑を父に、また名匠とうたわれる加藤秀山を叔父に、幼少から甲冑造りを学びました。

167700 円 (税込 / 送料込)

【京甲冑】10号 雲龍朱赤糸縅之御兜 平安武久作 -人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

10号 雲龍朱赤糸縅之御兜 平安武久謹製 サイズ:間口60×奥行38×高さ44(cm) 212,080円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 兜の鉢は短冊形の金属板を一枚一枚矧ぎ合せていきます。この合わせ具合が強すぎても弱すぎても、最後の一枚はその両端に合わされません。 しかし、厳しい年輪を乗り越えてきた職人の技で、最後の一枚を寸分の狂いもなく合致させます。 優雅な曲線を描き、渦巻く雲から今にも飛び出してきそうな豪快な龍。鱗の一枚一枚まで表現された精密な龍飾りは、珠玉の逸品です 素材に本金鍍金(メッキ)を用い、鍬型を断ち切った後、一本一本ヤスリで丹念な面取りを手作業にて施しました。 フゥーとした吐息にも宙に舞い、形が崩れる金箔を瞬時にして一枚掴む、と同時に小札(こざね)に押します。波打つ小札の山の部分と窪みの部分に、形を崩さず均一に箔を押すことができるようになるまでに十年かかるともいわれます。平安武久氏の巧みな技が感じられ、多くの金箔を用いることにより雅な豪華さを演出します。 平安武久氏の兜は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが平安武久謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 平安武久 1968年(昭和43年) 二代目平安武久(佐治壽一)の長男として生まれる。 1989年(平成元年) 京都芸術短期大学(美学・美術史)卒 1993年(平成5年) 二代目平安武久に甲冑作りを師事。 2008年(平成20年) 経済産業大臣認定 伝統工芸士認定 第506598号 -現在に至る。 別格の甲冑師である作風は京物で有る事の誇りと自負を持ち、京都においても今や稀少となった数々の名人の手技によって一点一点手造りによって作り上げています。

212080 円 (税込 / 送料込)

【江戸甲冑】四分の一 紫裾濃糸縅之御甲冑収納飾り 加藤一冑作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

四分の一 紫裾濃糸縅之御甲冑収納飾り 加藤一冑謹製 サイズ:間口39×奥行28×高さ43(cm) 150,000円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 その昔実際に武具として使われていた甲冑は、しころ(兜のうしろ)の部分を約500枚もの和紙を一枚一枚張り付け、漆で塗り固めることにより造られていました。和紙を重ね合わせることにより金属よりも軽く、漆で固めることにより丈夫になるためです。 数百枚もの和紙小札を用い、細部にわたり当時の技法を凝縮したような名匠の技が、 質実剛健な風合いや時代考証を経た『本物の甲冑』を伝承します。 加藤一冑氏の技が見られるのは、しころの部分だけではありません。兜の各部分に取り付ける金具はすべて手作りです。なかでも鍬形は糸ノコギリで形をとり、ヘアラインと呼ばれる方法で磨きをかけていきます。 ヘアラインとは一方方向に研磨することにより、文字通り髪の毛のような細い目が引かれる仕上方法です。艶消しの落ち着きのある仕上げが兜の上品さを演出します。 加藤一冑氏の甲冑は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが加藤一冑謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 加藤一冑 昭和8年 東京北区に生まれる。 昭和22年 初代加藤一冑に師事し、技術を研磨する。 昭和48年 二代目加藤一冑を襲名する。 五月節句飾りの製造のかたわら実物の甲冑の修理、新作復元模造、縮尺模造などに携わり、神社・寺・美術館・資料館等の仕事を行っています。 昭和62年 東京都知事より、伝統工芸士の指定を受ける。 平成21年 東京都庁において「東京都名誉都民顕彰式」が開催され、石原知事から名誉都民称号記が贈呈される。 甲冑師二代目・加藤一冑は、現在、忠実な時代考証を元に実物と同じ鎧・兜を再現できる日本で唯一の名工です。国宝や文化財に指定されている武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一冑を父に、また名匠とうたわれる加藤秀山を叔父に、幼少から甲冑造りを学びました。

150000 円 (税込 / 送料込)

【江戸甲冑】四分の一 赤糸大鍬之御甲冑 加藤一冑作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

四分の一 赤糸大鍬之御甲冑 加藤一冑作 サイズ:間口55×奥行35×高さ40.5(cm) 142,000円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 その昔実際に武具として使われていた甲冑は、しころ(兜のうしろ)の部分を約500枚もの和紙を一枚一枚張り付け、漆で塗り固めることにより造られていました。和紙を重ね合わせることにより金属よりも軽く、漆で固めることにより丈夫になるためです。 数百枚もの和紙小札を用い、細部にわたり当時の技法を凝縮したような名匠の技が、 質実剛健な風合いや時代考証を経た『本物の甲冑』を伝承します。 加藤一冑氏の技が見られるのは、しころの部分だけではありません。兜の各部分に取り付ける金具はすべて手作りです。なかでも鍬形は糸ノコギリで形をとり、ヘアラインと呼ばれる方法で磨きをかけていきます。 ヘアラインとは一方方向に研磨することにより、文字通り髪の毛のような細い目が引かれる仕上方法です。艶消しの落ち着きのある仕上げが兜の上品さを演出します。 加藤一冑氏の甲冑は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが加藤一冑謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 加藤一冑 昭和8年 東京北区に生まれる。 昭和22年 初代加藤一冑に師事し、技術を研磨する。 昭和48年 二代目加藤一冑を襲名する。 五月節句飾りの製造のかたわら実物の甲冑の修理、新作復元模造、縮尺模造などに携わり、神社・寺・美術館・資料館等の仕事を行っています。 昭和62年 東京都知事より、伝統工芸士の指定を受ける。 平成21年 東京都庁において「東京都名誉都民顕彰式」が開催され、石原知事から名誉都民称号記が贈呈される。 甲冑師二代目・加藤一冑は、現在、忠実な時代考証を元に実物と同じ鎧・兜を再現できる日本で唯一の名工です。国宝や文化財に指定されている武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一冑を父に、また名匠とうたわれる加藤秀山を叔父に、幼少から甲冑造りを学びました。

142000 円 (税込 / 送料込)

【江戸甲冑】四分の一 赤糸長鍬之御甲冑収納飾り 加藤一冑作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

四分の一 赤糸長鍬之御甲冑収納飾り 加藤一冑謹製 サイズ:間口39×奥行28×高さ43(cm) 159,100円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 その昔実際に武具として使われていた甲冑は、しころ(兜のうしろ)の部分を約500枚もの和紙を一枚一枚張り付け、漆で塗り固めることにより造られていました。和紙を重ね合わせることにより金属よりも軽く、漆で固めることにより丈夫になるためです。 数百枚もの和紙小札を用い、細部にわたり当時の技法を凝縮したような名匠の技が、 質実剛健な風合いや時代考証を経た『本物の甲冑』を伝承します。 加藤一冑氏の技が見られるのは、しころの部分だけではありません。兜の各部分に取り付ける金具はすべて手作りです。なかでも鍬形は糸ノコギリで形をとり、ヘアラインと呼ばれる方法で磨きをかけていきます。 ヘアラインとは一方方向に研磨することにより、文字通り髪の毛のような細い目が引かれる仕上方法です。艶消しの落ち着きのある仕上げが兜の上品さを演出します。 加藤一冑氏の甲冑は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが加藤一冑謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 加藤一冑 昭和8年 東京北区に生まれる。 昭和22年 初代加藤一冑に師事し、技術を研磨する。 昭和48年 二代目加藤一冑を襲名する。 五月節句飾りの製造のかたわら実物の甲冑の修理、新作復元模造、縮尺模造などに携わり、神社・寺・美術館・資料館等の仕事を行っています。 昭和62年 東京都知事より、伝統工芸士の指定を受ける。 平成21年 東京都庁において「東京都名誉都民顕彰式」が開催され、石原知事から名誉都民称号記が贈呈される。 甲冑師二代目・加藤一冑は、現在、忠実な時代考証を元に実物と同じ鎧・兜を再現できる日本で唯一の名工です。国宝や文化財に指定されている武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一冑を父に、また名匠とうたわれる加藤秀山を叔父に、幼少から甲冑造りを学びました。

159100 円 (税込 / 送料込)

【江戸甲冑】四分の一 紫裾濃糸縅之御甲冑 加藤一冑作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

四分の一 紫裾濃糸縅之御甲冑 加藤一冑作 サイズ:間口55×奥行35×高さ40.5(cm) 142,000円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 その昔実際に武具として使われていた甲冑は、しころ(兜のうしろ)の部分を約500枚もの和紙を一枚一枚張り付け、漆で塗り固めることにより造られていました。和紙を重ね合わせることにより金属よりも軽く、漆で固めることにより丈夫になるためです。 数百枚もの和紙小札を用い、細部にわたり当時の技法を凝縮したような名匠の技が、 質実剛健な風合いや時代考証を経た『本物の甲冑』を伝承します。 加藤一冑氏の技が見られるのは、しころの部分だけではありません。兜の各部分に取り付ける金具はすべて手作りです。なかでも鍬形は糸ノコギリで形をとり、ヘアラインと呼ばれる方法で磨きをかけていきます。 ヘアラインとは一方方向に研磨することにより、文字通り髪の毛のような細い目が引かれる仕上方法です。艶消しの落ち着きのある仕上げが兜の上品さを演出します。 加藤一冑氏の甲冑は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが加藤一冑謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 加藤一冑 昭和8年 東京北区に生まれる。 昭和22年 初代加藤一冑に師事し、技術を研磨する。 昭和48年 二代目加藤一冑を襲名する。 五月節句飾りの製造のかたわら実物の甲冑の修理、新作復元模造、縮尺模造などに携わり、神社・寺・美術館・資料館等の仕事を行っています。 昭和62年 東京都知事より、伝統工芸士の指定を受ける。 平成21年 東京都庁において「東京都名誉都民顕彰式」が開催され、石原知事から名誉都民称号記が贈呈される。 甲冑師二代目・加藤一冑は、現在、忠実な時代考証を元に実物と同じ鎧・兜を再現できる日本で唯一の名工です。国宝や文化財に指定されている武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一冑を父に、また名匠とうたわれる加藤秀山を叔父に、幼少から甲冑造りを学びました。

142000 円 (税込 / 送料込)

【京甲冑】8号 黄金糸縅龍頭之御兜 平安武久作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

8号 黄金糸縅龍頭之御兜 平安武久謹製 サイズ:間口55×奥行35×高さ40.5(cm) 175,280円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 フゥーとした吐息にも宙に舞い、形が崩れる金箔を瞬時にして一枚掴む、と同時に小札(こざね)に押します。波打つ小札の山の部分と窪みの部分に、形を崩さず均一に箔を押すことができるようになるまでに十年かかるともいわれます。平安武久氏の巧みな技が感じられ、多くの金箔を用いることにより雅な豪華さを演出します。 兜の鉢は短冊形の金属板を一枚一枚矧ぎ合せていきます。この合わせ具合が強すぎても弱すぎても、最後の一枚はその両端に合わされません。 しかし、厳しい年輪を乗り越えてきた職人の技で、最後の一枚を寸分の狂いもなく合致させます。 平安武久氏の前立には姫小松(ひめこまつ)を素材とする木彫りの龍が輝きます。反り返った鱗の一枚一枚、手足にからみつく雲、いまにも炎を吹き上げんばかりの舌…、彫刻師の巧みな技が感じられます。この龍に瑪瑙(めのう)の玉を抱かせ、銅の髭が付けられると、箔押師の手に移り、ここで金箔を施され金色に輝く龍となって、燦然と平安武久謹製の兜に君臨します。 平安武久氏の兜は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが平安武久謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 平安武久 1968年(昭和43年) 二代目平安武久(佐治壽一)の長男として生まれる。 1989年(平成元年) 京都芸術短期大学(美学・美術史)卒 1993年(平成5年) 二代目平安武久に甲冑作りを師事。 2008年(平成20年) 経済産業大臣認定 伝統工芸士認定 第506598号 -現在に至る。 別格の甲冑師である作風は京物で有る事の誇りと自負を持ち、京都においても今や稀少となった数々の名人の手技によって一点一点手造りによって作り上げています。

175280 円 (税込 / 送料込)

【京甲冑】10号 朱赤糸縅龍頭之御鎧 平安武久作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

10号 朱赤糸縅龍頭之御鎧 平安武久謹製 サイズ:間口75×奥行53×高さ105(cm) 392,000円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 平安武久氏の前立には姫小松(ひめこまつ)を素材とする木彫りの龍が輝きます。反り返った鱗の一枚一枚、手足にからみつく雲、いまにも炎を吹き上げんばかりの舌…、彫刻師の巧みな技が感じられます。この龍に瑪瑙(めのう)の玉を抱かせ、銅の髭が付けられると、箔押師の手に移り、ここで金箔を施され金色に輝く龍となって、燦然と平安武久謹製の兜に君臨します。 兜の鉢は短冊形の金属板を一枚一枚矧ぎ合せていきます。この合わせ具合が強すぎても弱すぎても、最後の一枚はその両端に合わされません。 しかし、厳しい年輪を乗り越えてきた職人の技で、最後の一枚を寸分の狂いもなく合致させます。 素材に本金鍍金(メッキ)を用い、鍬型を断ち切った後、一本一本ヤスリで丹念な面取りを手作業にて施しました。 フゥーとした吐息にも宙に舞い、形が崩れる金箔を瞬時にして一枚掴む、と同時に小札(こざね)に押します。波打つ小札の山の部分と窪みの部分に、形を崩さず均一に箔を押すことができるようになるまでに十年かかるともいわれます。平安武久氏の巧みな技が感じられ、多くの金箔を用いることにより雅な豪華さを演出します。 平安武久氏の兜は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが平安武久謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 平安武久 1968年(昭和43年) 二代目平安武久(佐治壽一)の長男として生まれる。 1989年(平成元年) 京都芸術短期大学(美学・美術史)卒 1993年(平成5年) 二代目平安武久に甲冑作りを師事。 2008年(平成20年) 経済産業大臣認定 伝統工芸士認定 第506598号 -現在に至る。 別格の甲冑師である作風は京物で有る事の誇りと自負を持ち、京都においても今や稀少となった数々の名人の手技によって一点一点手造りによって作り上げています。

392000 円 (税込 / 送料込)

【江戸甲冑】二分の一 不動明王之御甲冑 加藤一冑作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

二分の一 不動明王之御甲冑 加藤一冑作 サイズ:間口85×奥行45×高さ60(cm) 281,600円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 その昔実際に武具として使われていた甲冑は、しころ(兜のうしろ)の部分を約500枚もの和紙を一枚一枚張り付け、漆で塗り固めることにより造られていました。和紙を重ね合わせることにより金属よりも軽く、漆で固めることにより丈夫になるためです。 数百枚もの和紙小札を用い、細部にわたり当時の技法を凝縮したような名匠の技が、 質実剛健な風合いや時代考証を経た『本物の甲冑』を伝承します。 加藤一冑氏の技が見られるのは、しころの部分だけではありません。兜の各部分に取り付ける金具はすべて手作りです。なかでも鍬形は糸ノコギリで形をとり、ヘアラインと呼ばれる方法で磨きをかけていきます。 ヘアラインとは一方方向に研磨することにより、文字通り髪の毛のような細い目が引かれる仕上方法です。艶消しの落ち着きのある仕上げが兜の上品さを演出します。 不動明王は、悪魔を降伏するために恐ろしい姿をされ、すべての障害を打ち砕き、おとなしく仏道に従わないものを無理やりにでも導き、救済するという役目をもっています。大変恐ろしいお姿の不動明王ですが、その心は人々を救済しようとする、厳しくもやさしい慈悲に満ちています。鮮やかな緋威と厳かな不動明王の姿があいまって、威風堂々たる兜に仕上がっています。 加藤一冑氏の甲冑は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが加藤一冑謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 加藤一冑 昭和8年 東京北区に生まれる。 昭和22年 初代加藤一冑に師事し、技術を研磨する。 昭和48年 二代目加藤一冑を襲名する。 五月節句飾りの製造のかたわら実物の甲冑の修理、新作復元模造、縮尺模造などに携わり、神社・寺・美術館・資料館等の仕事を行っています。 昭和62年 東京都知事より、伝統工芸士の指定を受ける。 平成21年 東京都庁において「東京都名誉都民顕彰式」が開催され、石原知事から名誉都民称号記が贈呈される。 甲冑師二代目・加藤一冑は、現在、忠実な時代考証を元に実物と同じ鎧・兜を再現できる日本で唯一の名工です。国宝や文化財に指定されている武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一冑を父に、また名匠とうたわれる加藤秀山を叔父に、幼少から甲冑造りを学びました。

281600 円 (税込 / 送料込)

【江戸甲冑】三分の一 彫金牡丹之御甲冑 加藤一冑作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

三分の一 彫金牡丹之御甲冑 加藤一冑作 サイズ:間口70×奥行42×高さ50(cm) 268,300円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 加藤一冑氏の技が見られるのは、しころの部分だけではありません。兜の各部分に取り付ける金具はすべて手作りです。なかでも鍬形は糸ノコギリで形をとり、ヘアラインと呼ばれる方法で磨きをかけていきます。 ヘアラインとは一方方向に研磨することにより、文字通り髪の毛のような細い目が引かれる仕上方法です。艶消しの落ち着きのある仕上げが兜の上品さを演出します。 その昔実際に武具として使われていた甲冑は、しころ(兜のうしろ)の部分を約500枚もの和紙を一枚一枚張り付け、漆で塗り固めることにより造られていました。和紙を重ね合わせることにより金属よりも軽く、漆で固めることにより丈夫になるためです。 数百枚もの和紙小札を用い、細部にわたり当時の技法を凝縮したような名匠の技が、 質実剛健な風合いや時代考証を経た『本物の甲冑』を伝承します。 牡丹の花の彫金を施した見るも艶やかな甲冑です。鍬形の台や天辺、至るところに彫金が施され、見る人の心を奪うような美しさを醸し出します。赤糸縅は糸を通してある数が非常に多く、糸と糸との間隔が詰まっているため端正に仕上がっています。 絢爛たる彫金を定番の赤糸縅が彩り、甲冑本来の重厚さをそのままに、華やかな美しさを表現しています。 加藤一冑氏の甲冑は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが加藤一冑謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 加藤一冑 昭和8年 東京北区に生まれる。 昭和22年 初代加藤一冑に師事し、技術を研磨する。 昭和48年 二代目加藤一冑を襲名する。 五月節句飾りの製造のかたわら実物の甲冑の修理、新作復元模造、縮尺模造などに携わり、神社・寺・美術館・資料館等の仕事を行っています。 昭和62年 東京都知事より、伝統工芸士の指定を受ける。 平成21年 東京都庁において「東京都名誉都民顕彰式」が開催され、石原知事から名誉都民称号記が贈呈される。 甲冑師二代目・加藤一冑は、現在、忠実な時代考証を元に実物と同じ鎧・兜を再現できる日本で唯一の名工です。国宝や文化財に指定されている武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一冑を父に、また名匠とうたわれる加藤秀山を叔父に、幼少から甲冑造りを学びました。

268300 円 (税込 / 送料込)

【江戸甲冑】三分の一 小桜革縅之御甲冑 加藤一冑作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

三分の一 小桜革縅之御甲冑 加藤一冑作 サイズ:間口70×奥行42×高さ50(cm) 242,600円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 加藤一冑氏の技が見られるのは、しころの部分だけではありません。兜の各部分に取り付ける金具はすべて手作りです。なかでも鍬形は糸ノコギリで形をとり、ヘアラインと呼ばれる方法で磨きをかけていきます。 ヘアラインとは一方方向に研磨することにより、文字通り髪の毛のような細い目が引かれる仕上方法です。艶消しの落ち着きのある仕上げが兜の上品さを演出します。 約500枚もの和紙を一枚一枚張り付け、漆で塗り固めた和紙小札(こざね)に、友禅染で小桜模様を施した本革を編み込みます。加藤一冑の傑作品です。 加藤一冑氏の甲冑は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが加藤一冑謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 加藤一冑 昭和8年 東京北区に生まれる。 昭和22年 初代加藤一冑に師事し、技術を研磨する。 昭和48年 二代目加藤一冑を襲名する。 五月節句飾りの製造のかたわら実物の甲冑の修理、新作復元模造、縮尺模造などに携わり、神社・寺・美術館・資料館等の仕事を行っています。 昭和62年 東京都知事より、伝統工芸士の指定を受ける。 平成21年 東京都庁において「東京都名誉都民顕彰式」が開催され、石原知事から名誉都民称号記が贈呈される。 甲冑師二代目・加藤一冑は、現在、忠実な時代考証を元に実物と同じ鎧・兜を再現できる日本で唯一の名工です。国宝や文化財に指定されている武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一冑を父に、また名匠とうたわれる加藤秀山を叔父に、幼少から甲冑造りを学びました。

242600 円 (税込 / 送料込)

【江戸甲冑】三分の一 篠垂付之御甲冑 加藤一冑作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

三分の一 篠垂付之御甲冑 加藤一冑作 サイズ:間口70×奥行42×高さ50(cm) 226,880円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 加藤一冑氏の技が見られるのは、しころの部分だけではありません。兜の各部分に取り付ける金具はすべて手作りです。なかでも鍬形は糸ノコギリで形をとり、ヘアラインと呼ばれる方法で磨きをかけていきます。 ヘアラインとは一方方向に研磨することにより、文字通り髪の毛のような細い目が引かれる仕上方法です。艶消しの落ち着きのある仕上げが兜の上品さを演出します。 その昔実際に武具として使われていた甲冑は、しころ(兜のうしろ)の部分を約500枚もの和紙を一枚一枚張り付け、漆で塗り固めることにより造られていました。和紙を重ね合わせることにより金属よりも軽く、漆で固めることにより丈夫になるためです。 数百枚もの和紙小札を用い、細部にわたり当時の技法を凝縮したような名匠の技が、 質実剛健な風合いや時代考証を経た『本物の甲冑』を伝承します。 加藤一冑氏の甲冑は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが加藤一冑謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 加藤一冑 昭和8年 東京北区に生まれる。 昭和22年 初代加藤一冑に師事し、技術を研磨する。 昭和48年 二代目加藤一冑を襲名する。 五月節句飾りの製造のかたわら実物の甲冑の修理、新作復元模造、縮尺模造などに携わり、神社・寺・美術館・資料館等の仕事を行っています。 昭和62年 東京都知事より、伝統工芸士の指定を受ける。 平成21年 東京都庁において「東京都名誉都民顕彰式」が開催され、石原知事から名誉都民称号記が贈呈される。 甲冑師二代目・加藤一冑は、現在、忠実な時代考証を元に実物と同じ鎧・兜を再現できる日本で唯一の名工です。国宝や文化財に指定されている武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一冑を父に、また名匠とうたわれる加藤秀山を叔父に、幼少から甲冑造りを学びました。

226880 円 (税込 / 送料込)

【江戸甲冑】四分の一 笠錣縹糸縅之御甲冑 加藤一冑作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

四分の一 笠錣縹糸縅之御甲冑 加藤一冑作 サイズ:間口55×奥行35×高さ40.5(cm) 233,680円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 その昔実際に武具として使われていた甲冑は、しころ(兜のうしろ)の部分を約500枚もの和紙を一枚一枚張り付け、漆で塗り固めることにより造られていました。和紙を重ね合わせることにより金属よりも軽く、漆で固めることにより丈夫になるためです。 数百枚もの和紙小札を用い、細部にわたり当時の技法を凝縮したような名匠の技が、 質実剛健な風合いや時代考証を経た『本物の甲冑』を伝承します。 加藤一冑氏の技が見られるのは、しころの部分だけではありません。兜の各部分に取り付ける金具はすべて手作りです。なかでも鍬形は糸ノコギリで形をとり、ヘアラインと呼ばれる方法で磨きをかけていきます。 ヘアラインとは一方方向に研磨することにより、文字通り髪の毛のような細い目が引かれる仕上方法です。艶消しの落ち着きのある仕上げが兜の上品さを演出します。 加藤一冑氏の甲冑は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが加藤一冑謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 加藤一冑 昭和8年 東京北区に生まれる。 昭和22年 初代加藤一冑に師事し、技術を研磨する。 昭和48年 二代目加藤一冑を襲名する。 五月節句飾りの製造のかたわら実物の甲冑の修理、新作復元模造、縮尺模造などに携わり、神社・寺・美術館・資料館等の仕事を行っています。 昭和62年 東京都知事より、伝統工芸士の指定を受ける。 平成21年 東京都庁において「東京都名誉都民顕彰式」が開催され、石原知事から名誉都民称号記が贈呈される。 甲冑師二代目・加藤一冑は、現在、忠実な時代考証を元に実物と同じ鎧・兜を再現できる日本で唯一の名工です。国宝や文化財に指定されている武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一冑を父に、また名匠とうたわれる加藤秀山を叔父に、幼少から甲冑造りを学びました。

233680 円 (税込 / 送料込)

【江戸甲冑】四分の一 小桜革縅之御甲冑 加藤一冑作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

四分の一 小桜革縅之御甲冑 加藤一冑作 サイズ:間口55×奥行35×高さ40.5(cm) 208,160円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 加藤一冑氏の技が見られるのは、しころの部分だけではありません。兜の各部分に取り付ける金具はすべて手作りです。なかでも鍬形は糸ノコギリで形をとり、ヘアラインと呼ばれる方法で磨きをかけていきます。 ヘアラインとは一方方向に研磨することにより、文字通り髪の毛のような細い目が引かれる仕上方法です。艶消しの落ち着きのある仕上げが兜の上品さを演出します。 約500枚もの和紙を一枚一枚張り付け、漆で塗り固めた和紙小札(こざね)に、友禅染で小桜模様を施した本革を編み込みます。加藤一冑氏の傑作品です。 加藤一冑氏の甲冑は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが加藤一冑謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 加藤一冑 昭和8年 東京北区に生まれる。 昭和22年 初代加藤一冑に師事し、技術を研磨する。 昭和48年 二代目加藤一冑を襲名する。 五月節句飾りの製造のかたわら実物の甲冑の修理、新作復元模造、縮尺模造などに携わり、神社・寺・美術館・資料館等の仕事を行っています。 昭和62年 東京都知事より、伝統工芸士の指定を受ける。 平成21年 東京都庁において「東京都名誉都民顕彰式」が開催され、石原知事から名誉都民称号記が贈呈される。 甲冑師二代目・加藤一冑は、現在、忠実な時代考証を元に実物と同じ鎧・兜を再現できる日本で唯一の名工です。国宝や文化財に指定されている武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一冑を父に、また名匠とうたわれる加藤秀山を叔父に、幼少から甲冑造りを学びました。

208160 円 (税込 / 送料込)

【江戸甲冑】四分の一 竹雀赤糸縅之御甲冑 加藤一冑作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

四分の一 竹雀赤糸縅之御甲冑 加藤一冑作 サイズ:間口55×奥行35×高さ40.5(cm) 198,480円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 加藤一冑氏の技が見られるのは、しころの部分だけではありません。兜の各部分に取り付ける金具はすべて手作りです。なかでも鍬形は糸ノコギリで形をとり、ヘアラインと呼ばれる方法で磨きをかけていきます。 ヘアラインとは一方方向に研磨することにより、文字通り髪の毛のような細い目が引かれる仕上方法です。艶消しの落ち着きのある仕上げが兜の上品さを演出します。 その昔実際に武具として使われていた甲冑は、しころ(兜のうしろ)の部分を約500枚もの和紙を一枚一枚張り付け、漆で塗り固めることにより造られていました。和紙を重ね合わせることにより金属よりも軽く、漆で固めることにより丈夫になるためです。 数百枚もの和紙小札を用い、細部にわたり当時の技法を凝縮したような名匠の技が、 質実剛健な風合いや時代考証を経た『本物の甲冑』を伝承します。 春日大社(奈良県)所蔵の『国宝竹雀金物赤糸威大鎧』の兜を甲冑師・加藤一冑氏の卓越した技術で再現しました。 兜の正面と吹返部分には『竹雀』の名の如く、生命力に満ち溢れた竹林の中を雀が元気よく羽ばたいています。細かく彫り込まれた細工は、四分の一というコンパクトなサイズながらも豪華で優雅な存在感を醸し出します。赤糸縅は糸を通してある数が非常に多く、糸と糸との間隔が詰まっているため端正に仕上がっています。 金色の竹雀と赤糸縅の鮮やかな対比が、華麗に人目を惹きつける逸品です。 加藤一冑氏の甲冑は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが加藤一冑謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 加藤一冑 昭和8年 東京北区に生まれる。 昭和22年 初代加藤一冑に師事し、技術を研磨する。 昭和48年 二代目加藤一冑を襲名する。 五月節句飾りの製造のかたわら実物の甲冑の修理、新作復元模造、縮尺模造などに携わり、神社・寺・美術館・資料館等の仕事を行っています。 昭和62年 東京都知事より、伝統工芸士の指定を受ける。 平成21年 東京都庁において「東京都名誉都民顕彰式」が開催され、石原知事から名誉都民称号記が贈呈される。 甲冑師二代目・加藤一冑は、現在、忠実な時代考証を元に実物と同じ鎧・兜を再現できる日本で唯一の名工です。国宝や文化財に指定されている武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一冑を父に、また名匠とうたわれる加藤秀山を叔父に、幼少から甲冑造りを学びました。

198480 円 (税込 / 送料込)

【江戸甲冑】四分の一 赤糸長鍬之御甲冑 加藤一冑作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

四分の一 赤糸長鍬之御甲冑 加藤一冑作 サイズ:間口55×奥行35×高さ40.5(cm) 171,080円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 その昔実際に武具として使われていた甲冑は、しころ(兜のうしろ)の部分を約500枚もの和紙を一枚一枚張り付け、漆で塗り固めることにより造られていました。和紙を重ね合わせることにより金属よりも軽く、漆で固めることにより丈夫になるためです。 数百枚もの和紙小札を用い、細部にわたり当時の技法を凝縮したような名匠の技が、 質実剛健な風合いや時代考証を経た『本物の甲冑』を伝承します。 加藤一冑氏の技が見られるのは、しころの部分だけではありません。兜の各部分に取り付ける金具はすべて手作りです。なかでも鍬形は糸ノコギリで形をとり、ヘアラインと呼ばれる方法で磨きをかけていきます。 ヘアラインとは一方方向に研磨することにより、文字通り髪の毛のような細い目が引かれる仕上方法です。艶消しの落ち着きのある仕上げが兜の上品さを演出します。 加藤一冑氏の甲冑は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが加藤一冑謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 加藤一冑 昭和8年 東京北区に生まれる。 昭和22年 初代加藤一冑に師事し、技術を研磨する。 昭和48年 二代目加藤一冑を襲名する。 五月節句飾りの製造のかたわら実物の甲冑の修理、新作復元模造、縮尺模造などに携わり、神社・寺・美術館・資料館等の仕事を行っています。 昭和62年 東京都知事より、伝統工芸士の指定を受ける。 平成21年 東京都庁において「東京都名誉都民顕彰式」が開催され、石原知事から名誉都民称号記が贈呈される。 甲冑師二代目・加藤一冑は、現在、忠実な時代考証を元に実物と同じ鎧・兜を再現できる日本で唯一の名工です。国宝や文化財に指定されている武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一冑を父に、また名匠とうたわれる加藤秀山を叔父に、幼少から甲冑造りを学びました。

171080 円 (税込 / 送料込)

【京甲冑】13号 朱赤糸縅龍頭之御兜 平安武久作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

13号 朱赤糸縅龍頭之御兜 平安武久謹製 サイズ:間口85×奥行45×高さ60(cm) 205,000円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 兜の鉢は短冊形の金属板を一枚一枚矧ぎ合せていきます。この合わせ具合が強すぎても弱すぎても、最後の一枚はその両端に合わされません。 しかし、厳しい年輪を乗り越えてきた職人の技で、最後の一枚を寸分の狂いもなく合致させます。 平安武久氏の前立には姫小松(ひめこまつ)を素材とする木彫りの龍が輝きます。反り返った鱗の一枚一枚、手足にからみつく雲、いまにも炎を吹き上げんばかりの舌…、彫刻師の巧みな技が感じられます。この龍に瑪瑙(めのう)の玉を抱かせ、銅の髭が付けられると、箔押師の手に移り、ここで金箔を施され金色に輝く龍となって、燦然と平安武久謹製の兜に君臨します。 素材に本金鍍金(メッキ)を用い、鍬型を断ち切った後、一本一本ヤスリで丹念な面取りを手作業にて施しました。 フゥーとした吐息にも宙に舞い、形が崩れる金箔を瞬時にして一枚掴む、と同時に小札(こざね)に押します。波打つ小札の山の部分と窪みの部分に、形を崩さず均一に箔を押すことができるようになるまでに十年かかるともいわれます。平安武久氏の巧みな技が感じられ、多くの金箔を用いることにより雅な豪華さを演出します。 平安武久氏の兜は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが平安武久謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 平安武久 1968年(昭和43年) 二代目平安武久(佐治壽一)の長男として生まれる。 1989年(平成元年) 京都芸術短期大学(美学・美術史)卒 1993年(平成5年) 二代目平安武久に甲冑作りを師事。 2008年(平成20年) 経済産業大臣認定 伝統工芸士認定 第506598号 -現在に至る。 別格の甲冑師である作風は京物で有る事の誇りと自負を持ち、京都においても今や稀少となった数々の名人の手技によって一点一点手造りによって作り上げています。

205000 円 (税込 / 送料込)

【京甲冑】12号 錆朱糸縅龍頭之御兜 平安武久作-人形のフタバ【送料・代引手数料サービス】

12号 錆朱糸縅龍頭之御兜 平安武久謹製 サイズ:間口70×奥行42×高さ50(cm) 196,880円(税込) ※送料・代引手数料サービス こちらの五月人形をお買い上げのお客様に粗品をプレゼントさせていただきます。お子様との記念撮影にぜひご利用ください。 兜の鉢は短冊形の金属板を一枚一枚矧ぎ合せていきます。この合わせ具合が強すぎても弱すぎても、最後の一枚はその両端に合わされません。 しかし、厳しい年輪を乗り越えてきた職人の技で、最後の一枚を寸分の狂いもなく合致させます。 平安武久氏の前立には姫小松(ひめこまつ)を素材とする木彫りの龍が輝きます。反り返った鱗の一枚一枚、手足にからみつく雲、いまにも炎を吹き上げんばかりの舌…、彫刻師の巧みな技が感じられます。この龍に瑪瑙(めのう)の玉を抱かせ、銅の髭が付けられると、箔押師の手に移り、ここで金箔を施され金色に輝く龍となって、燦然と平安武久謹製の兜に君臨します。 素材に本金鍍金(メッキ)を用い、鍬型を断ち切った後、一本一本ヤスリで丹念な面取りを手作業にて施しました。 フゥーとした吐息にも宙に舞い、形が崩れる金箔を瞬時にして一枚掴む、と同時に小札(こざね)に押します。波打つ小札の山の部分と窪みの部分に、形を崩さず均一に箔を押すことができるようになるまでに十年かかるともいわれます。平安武久氏の巧みな技が感じられ、多くの金箔を用いることにより雅な豪華さを演出します。 平安武久氏の兜は漆を何重にも丁寧に塗られた唐櫃にしまっていただきます。湿気や乾燥、虫除けに強い漆で塗られた唐櫃がお子様の大切なお人形を守ります。 印刷によって加工された羽根が多いなか、人形のフタバでは希少な金鶏鳥・銀鶏鳥・雉などの天然の羽根を用いております。天然色ならではの自然な美しさが感じられます。また、 ビニール製のような簡単な創りではなく、本質にこだわり本物の籐巻の弓で仕上げました。気品の高さを演出します。 金銀箔とは0.1~0.4ミクロンまで打ち延ばした薄い箔で、作り上げるまでの行程ほとんどが手作業で行われます。また、薄く打ち延ばす過程で箔一枚ごとに微妙な色・艶・表情が現われます。金箔の輝きが平安武久謹製の甲冑を気品高く演出します。 作家紹介 平安武久 1968年(昭和43年) 二代目平安武久(佐治壽一)の長男として生まれる。 1989年(平成元年) 京都芸術短期大学(美学・美術史)卒 1993年(平成5年) 二代目平安武久に甲冑作りを師事。 2008年(平成20年) 経済産業大臣認定 伝統工芸士認定 第506598号 -現在に至る。 別格の甲冑師である作風は京物で有る事の誇りと自負を持ち、京都においても今や稀少となった数々の名人の手技によって一点一点手造りによって作り上げています。

196880 円 (税込 / 送料込)